- 知育玩具って必要なのかな?

- どんな知育玩具を選べばいいの?

- おすすめの知育玩具ってあるの?

知育について知る中で、普段の生活や遊びの中で知育ができることはわかった!

でも、遊びの中で取り入れるには知育玩具が必要なのかな?って悩むことありますよね。

私も知育を取り入れた遊びをするにはやっぱり知育玩具は欠かせない!

でも、どんなものを選べばいいのか我が子にあった選び方がわからない!

そう頭を抱えていました。

知育玩具は知育をしていく上では欠かせないものです。

遊びながら学べることは子どもたちにとって何より楽しい時間になり

知育をしたいと考えているママやパパにとっても子どもが

自ら取り組んでくれるものになるので一石二鳥といえます。

この記事では知育玩具の必要性や

知育玩具の具体的な選び方について解説していきます。

我が子にあった知育玩具について理解し、知育の楽しさをより身近に感じて

親子で楽しむ時間を増やしていきましょう!

知育玩具は遊びの中で知育をするためには必要

知育玩具って言葉は聞くけど、実際どれが知育玩具なの?っって思うことありますよね。

私は知育玩具ははじめ、木製でできた玩具やブロックだけだと思っていました。

でも、知育玩具って実はそれ以外にもたくさんあるんですよね。

そもそも知育玩具は遊びながら知育することを目的としています。

知育玩具に触れることで子どもの好奇心を刺激し、思考力や想像力といった

『非認知能力』を高めることができるものです。

なので、積み木をただ積み上げるのも、おままごとのお野菜をずっと切ってるのも

実は知育になっているんです。

積み木を高く積むにはどうしたらいいのかな?

どうやったらお野菜は半分に切れるかな?

といった子どもたちがよくやる行動も『非認知能力(思考力や想像力など)』を

育んでいるんです。

小さいうちから知育玩具を通して「学ぶことって楽しい!」と感じられると、

学ぶことへのハードルが下がり、自分から“学びたい”と思える子になるでしょう。

知育玩具の歴史は75年以上

知育玩具がはじめてできたのは1950年代頃と言われています。

今でも多くの子どもたちが遊んでいるレゴブロックができたのもこの頃。

その後、1970年代の教育ブームに伴って知育玩具が一気に流行しました。

2000年以降は急速にデジタル化が進み、スマホやタブレットでの知育も今は主流となっています。

ただ、スマホやタブレットはコミュニケーション不足を引き起こしたり、視力の低下を招いたりと

マイナスな側面も多く含んでおり、どう向き合うかが課題となっています。

知育玩具と普通のおもちゃの違いは?

知育玩具と普通のおもちゃの違いは知育玩具は「知育」を目的として作られているということ。

普通のおもちゃは子どもたちの「楽しみ」を満たすことが大前提なので

子どもたちの流行やニーズを満たすものとなっています。

一方で知育玩具は「知育」を目的としているので、遊ぶ中で工夫が必要だったり、

頭を使わなければいけないものが多いのが特徴。

おもちゃを購入する際は「知育を目的としているのか」「子どもが楽しく遊べることを目的としているのか」しっかりと目的を考えた上での選択が大切になってきます!

知育玩具のメリットとデメリット

知育玩具にはメリットだけではなくデメリットもあります。

知育玩具を選ぶ中でデメリットも把握しておくことはおもちゃ選びの中で

後悔しないためにも大切なことになります。

知育玩具のメリット

知育玩具には大きく4つのメリットがあります。

遊びながら学べる

子どもにとって遊ぶことは活力となります。その遊びの中で、人生を豊かにしていくために必要な

『非認知能力』を養えることは親としては何よりも嬉しいことです。

そして、遊びを通して思考力、想像力、共感力といった『非認知能力』を養うことで、

子どもたちは自分自身を信じて突き進むことができます。

知能指数(IQ)の向上

知能指数とは「どれくらい物事を考える力があるか」を数値で表したもの。

例えば

- パズルを解いたり

- 言葉の意味を考えたり

- パターンを読み取ったり

といった問題を通して、考えるスピードや理解力、問題解決の力

特に乳幼児期の0〜6歳は脳の発達が著しい時とされいるため柔軟で、吸収性が高く、

知育によって知能指数をより高められるといえます。

学習への抵抗感を減らすことができる

知育玩具の中には数字や文字に触れるものがあります。

遊びの延長で『学びへの土台』を育ててくれるものです。

遊びの中で数字や文字に触れることで『書きたい、読みたい』といった好奇心が出てきた時に

抵抗感が少なくはじめられるでしょう。

また、『勉強しなさい!』と言わなくても、自ら進んでやりたくなる。

それが知育玩具の魅力でもあります。

豊かな心を成長させる

知育玩具での遊びを通して子どもたちはたくさんの『失敗』を経験します。

失敗は子どもたちの心を育てる大事なチャンス!

失敗を重ねながら、少しずつ「できた!」の喜びや「悔しい」気持ちを知っていきます。

そんな経験を通して、心はぐんぐん豊かに育っていくんです。

うまくいかない時に、あたたかく見守ってあげることが、子どもの大きな成長につながります。

知育玩具のデメリット

知育玩具のデメリットは大きく3つあります。

子どもの発達に合っていないと効果を得られにくい

0歳の子と5歳の子ではできること、興味があることが大きく異なります。

知育玩具は年齢に合わせて作ってあるので、

年齢にあったものを使わないと思うような知育効果が得られないことがあります。

子どもの成長に合わせて買い換える必要がある

子どもの成長発達に応じて、興味のあること、遊べるおもちゃが変わってきます。

それに合わせておもちゃを変えていく必要があるのでコストがかかります。

ただ、兄弟がいる場合やおもちゃをレンタルする場合は低コストで抑えれるでしょう。

はじめから1人で遊ぶことは難しい

知育玩具は遊ぶのに工夫が必要だったり、頭を使うようにできています。

なので、はじめから1人で遊ぶというのは難しく、どんな風な遊び方があるのか

ママやパパが助け船を出してあげることが必要です。

知育玩具の5つの選び方

知育玩具を選ぶにあたって『選び方』に悩まれる人が多いと思います。

「何を基準に選んだらいいの?」、「そもそも我が子が遊んでくれるのかな?」と選びきれずに

ずっと悩んでしまうことありますよね。

親心としては決して安い玩具ばかりではないからこそ悩むポイント。

そこで、知育玩具を決める前に5つの選ぶポイントについて紹介していきます。

年齢で選ぶ

一般のおもちゃに対象年齢が記載してあるように知育玩具にも対象年齢があります。

対象年齢が合わない玩具を選んでしまうと、子どもが興味を示さなかったり、飽きてしまうことが

あるので対象年齢は一つの選ぶ基準といえます。

同じ年齢の子でも発達には個人差があるので「これはうちの子には難しそう…」そう思った場合は

対象年齢を下げるもの一つの選択です。

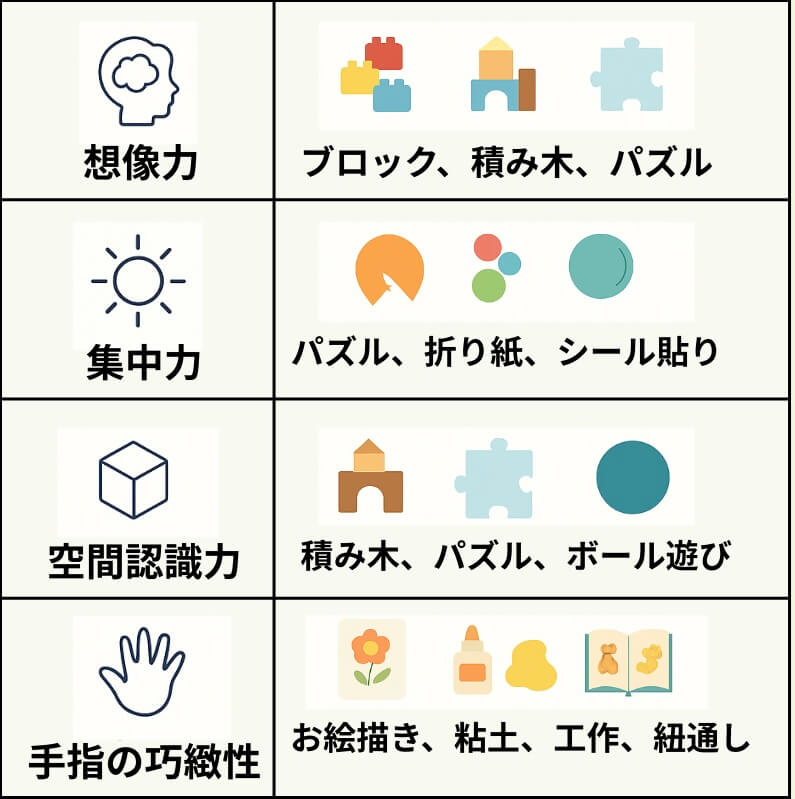

伸ばしたい能力で選ぶ

知育玩具は知育を目的として作られていますが、それぞれの玩具で子どもたちの

伸ばせる能力が変わってきます。

以下に伸ばしたい能力と遊びの具体例をまとめました。

子どもの性格で選ぶ

手先を使うのが好きな子、体を動かすのが好きな子など子どもたちの性格は様々です。

知育で育む、『非認知能力』は子どもたちが自ら遊んで初めてその能力が育まれます。

なので、子どもたちとの普段の生活を通して、どんなことが好きなのか、どんなことが得意なのか

見極めた上で知育玩具を選ぶのも一つの選択と言えるでしょう。

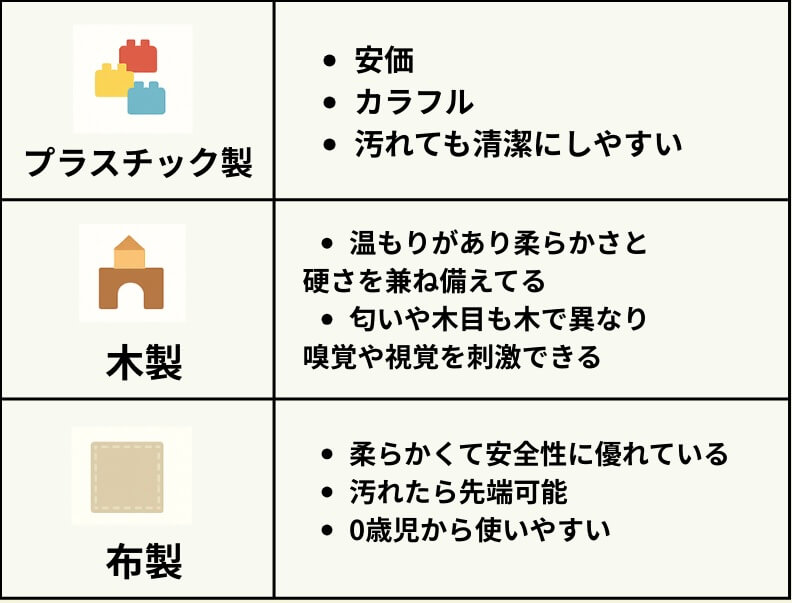

素材から選ぶ

知育玩具の素材は様々でそれぞれのメリット、デメリットがあります。

以下の表を参考にしてみてくださいね。

各年齢へのおすすめ知育玩具

それぞれの年齢ではできること、興味を示すものが大きく異なります。

今の我が子の年齢と照らし合わせて、知育玩具を選ぶことも重要となってきます。

0~1歳【五感を刺激する知育玩具】

0〜1歳は五感がとても敏感で、発達も著しい時期です。

ゴロンの時期(新生児〜生後6ヶ月くらい)は聴覚や視覚を刺激する『ベッドメリー』がおすすめです。また、6ヶ月を過ぎて、指先を動かす動作が増え始めたら『積み木』などがおすすめとなってきます。

生まれたての赤ちゃんと歩きはじめる1歳前の子では発達に大きく差があるので

月齢や発達に合わせて知育玩具も変えることが必要です。

我が家の3人の子どもたちが全員ハマったNO.1が

『コップがさね(メーカー:コンビ)』

最初はただ“舐めて”ただけだったのに、気づけば積み上げたり、カンカン叩いたり。

「赤はどれ?」「青とって〜」と、色の名前を覚えるきっかけにもなりました。

0歳から遊び始めて、3歳くらいまでずっと出番がある、コスパ神おもちゃでした。

ちなみに3人ともハマったので5年くらいずっとレギュラーおもちゃです!

→【0歳におすすめの知育玩具はこちら】

2~3歳【手先の動作を促す知育玩具】

2〜3歳は様々なことに興味を持ち、自分自身でもできることが増える時期です。

- 手の巧緻性を高める『お絵描き道具』

- ごっこ遊びを楽しむ『おままごとグッズ』

- コミュニケーション能力、想像力を育む『絵本』

などがおすすめです。

「自分でできた!」という、達成感を味わえるような知育玩具を取り入れていくことが

この時期は大切になってきます。

→【2〜3歳におすすめの知育玩具はこちら】

4〜5歳【文字や数字に興味が湧く知育玩具】

4〜5歳の時期は心や体の発達に加えて、社会性もより発達する時期です。

幼稚園や保育園のお友達や先生といった、おうち以外での人との関わりを通して

コミュニケーション能力もより一層育まれます。

- 思考力、記憶力、コミュニケーション能力を育む『ボードゲーム、すごろく』

- 手の巧緻性をさらに育む『ビーズ遊び、粘土』

- 想像力を育める『ダンボール工作キット』

などがおすすめです。

4〜5歳の時期は「自分の想いを表現したい」「誰かと一緒にやりたい」

という気持ちが強くなる時期です。

ママやパパが話を聞いてあげたり、一緒に楽しむことで『自己肯定感』もより育まれるでしょう。

→【4〜5歳におすすめの知育玩具はこちら】

6歳【小学校の学習へ繋げられる知育玩具】

6歳頃になると遊びの幅もより一層広がります。

ルール、達成感、協力といったことを意識した知育玩具がおすすめです。

- 語彙力、表現力を育める『カルタ』

- 協調性、共感力を育める『UNO、人生ゲーム』

- 手の巧緻性を育む『アイロンビーズ、ペーパークラフト』

- 空間認識能力を育む『マグフォーマー、立体パズル』

6歳ごろは挑戦する気持ちも大きく育める時期なので、少し難しいと思うくらいのものを

選ぶのがおすすめ!

我が家の2025年で6歳になる娘は絶賛『UNO』にどハマり。

初めはルールが難しく、「わからない!」と泣いた娘が、段々とルールを覚え

気づけば、自分から「もう1回!」と言うように。

今は毎晩、寝る前に家族みんなで真剣勝負!

戦略的になりママやパパが手加減なしに負けてしまうことも…。笑

「考える・覚える・工夫する」って、遊びの中で自然と身についていくんだな

と実感しています。

→【6歳におすすめの知育玩具はこちら】

知育玩具を楽しむための最大のポイント

ここまで様々な種類の知育玩具を紹介してきましたが、知育玩具を楽しむための最大のポイントは

親子で楽しめるかだと思います。

子どもとと普段、遊ぶ中でもママやパパにも得意、不得意、好き、苦手があると思います。

知育玩具は「子どもたちが主体的に遊んでこそその効果を発揮する」

だからこそ、子どもたちは身近なパパやママが楽しそうに遊んでくれなおいことには

「楽しく遊べている!」そんな気持ちにはなりません。

ママとパパで得意、不得意が分かれるのであれば、うまく活用してみるのもいいでしょう。

知育玩具を安く済ませる4選

(写真は100円ショップにあるボトル、ビーズ、モールを使って手作りしたもの。)

知育玩具は知育を目的として作られており、素材にこだわったものも多くあるため

決して安くはありません。

けれど、子どもたちはたった1年で心も体も大きく成長します。

親心としてはできれば『長く遊べるものがいい』そう思いますよね。

そんな時に知っておいてほしい知育玩具を安く済ませる4選についてお伝えします。

DIYで知育玩具を作る

ペットボトルやプラスチックの空き容器などと100円ショップにある材料を

組み合わせて知育玩具を作ることも可能です。

形や見た目を自由に変えることができるので子どもと一緒に作って楽しむこともできます。

→【おすすめの手作り知育玩具はこちら】

児童館のおもちゃを触ってみる

地域の児童館には様々なおもちゃがおいてあります。

その中には手作りの知育玩具なようなものから、5、6歳の子が楽しめるボードゲームまで。

休日に子どもと遊ぶ際に利用してみるのはおすすめです。

レンタルする

おもちゃをレンタルできるサイトからレンタルすることが可能です。

- 年齢にあったおもちゃを選べる

- 子どもが飽きたら返すだけでいい

- 返却できるのでおもちゃの置き場所に困らない

といったメリットがあります。

中古品を購入する

知育玩具はメルカリ、ヤフーオークションなどのサイトでも多く掲載されています。

使用期間が短かったり、子どもに合う合わないもあるからこそ、

中古品を使って安く済ませるのも一つの選択肢だと言えます。

まとめ

知育玩具の選び方や知育玩具の種類について紹介してきましたが

何より大切なのは知育玩具を通して『親子で楽しめるか』だと思います。

共働きが当たり前の現代社会で親子で楽しめる時間を作るのはとても大変なことです。

『貴重な親子時間が知育の時間になる。』

それを叶えてくれるのが知育玩具の役割でもあるでしょう。

知育玩具選びで迷ってしまって、結局まだ準備できてない…

そう落ち込まなくて大丈夫!

今ある玩具を通して、ママやパパと楽しく遊べた時間にも十分価値があります。

『知育=難しい、時間がないとできない』ものではありません。

知育玩具を通して知育の楽しさを知り、我が子の新たな一面を一緒に発見していきましょう!

コメント